2025年4月より栃木県よろず支援拠点のコーディネイターとして着任いたしました舩津豊(ふなつゆたか)と申します。今後ともどうぞ宜しくお願い申し上げます。

私が2年程前に東洋大学大学院にて研究した事例のご紹介です。親族外承継に成功した会社の事例から、その要因を究明したものです。

1.はじめに

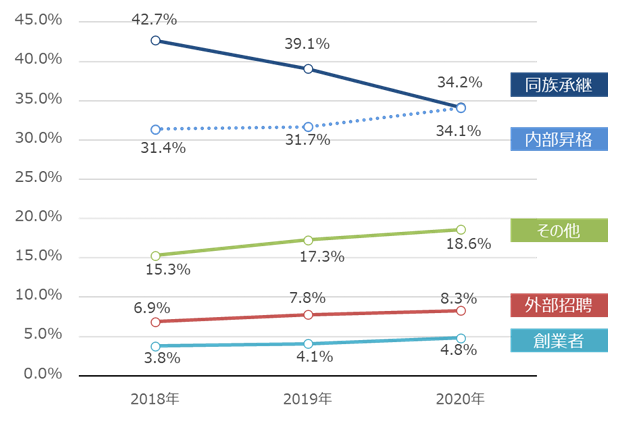

いま、日本の中小企業では「事業承継(じぎょうしょうけい)」というテーマがとても重要になっています。事業承継とは、会社を今の経営者から次の世代に引き継ぐことを指します。以前は、社長の子どもが会社を継ぐ「親族内承継」が一般的でした。しかし最近は、少子化や子どもの価値観の変化などの理由で、子どもが家業を継がないことが増えてきました。そのため、親族以外の人に会社を引き継ぐ「親族外承継」が増えています(図-Ⅰ)。

図-Ⅰ 先代経営者との関係性

出所:中小企業庁「事業承継ガイドライン」2022年3月

2.親族外承継と所有と経営の分離

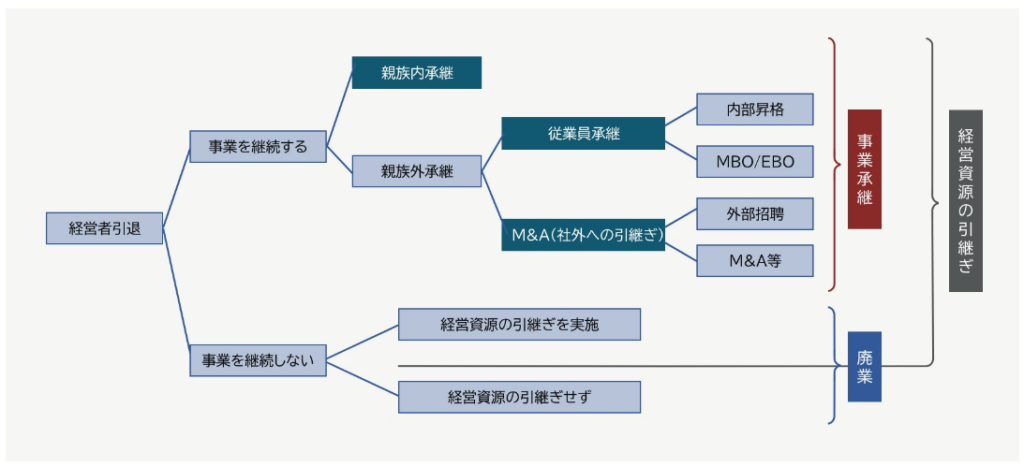

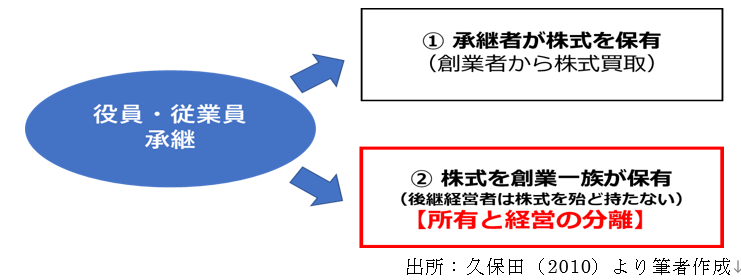

親族外承継には、会社の内部にいる役員や社員に継がせるケースと、外から人を呼んでくるケースの2つがあります。とくに注目されているのが、会社の「株(所有権)」は先代のままにして、「経営の仕事(経営権)」だけを親族外の人に任せる形です。このような形を「所有と経営の分離」と言います(図-Ⅱ、図-Ⅲ)。

図-Ⅱ 事業承継の類型

出所:中小企業庁

私が研究した企業は上記図-Ⅱの親族外承継の内、役員・従業員承継により親族外承継を成功した事例となります。M&Aは何となく気が引ける、自社株を従業員に売買することもなかなか困難だ、こういった理由で親族外承継が進まないケースは多いと思われます。そのため所有と経営が分離した親族外承継は、解決の糸口になりえると考えます。

図-Ⅲ 役員・従業員承継の類型

3.研究の目的と方法

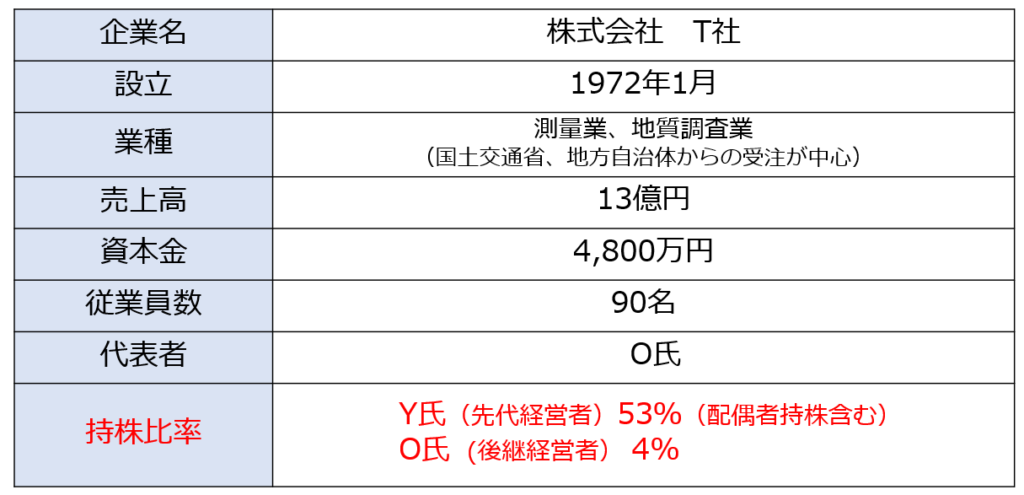

この研究では、実際に親族外承継に成功した中小企業(T社)を取り上げ、その成功の理由を探りました。T社では、創業者である先代経営者(Y氏)が、会社の株のほとんどを持ち続けたまま、親族ではない後継O氏という社員に会社の経営を引き継がせました。

研究の目的は、「なぜY氏は自分の株を手放さずに、O氏に社長を任せられたのか」「Y氏がO氏を信頼できるようになった理由は何か」という2つの問いを明らかにすることです。T社の概要は図-Ⅲをご参照ください。

図-Ⅲ T社概要

4.信頼の育て方

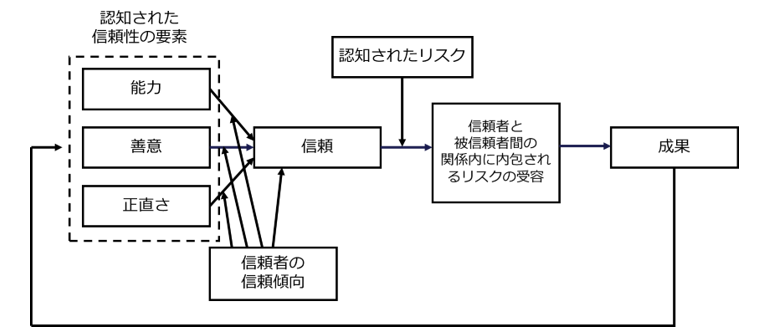

O氏は、もともと別の大手会社で働いていましたが、その会社の研修でT社と出会い、そこからT社に入社しました。入社後は、経理や総務といった社内のさまざまな仕事を経験し、真面目で誠実な働きぶりを見せました。それを見たY氏は、だんだんとO氏を信頼するようになります。信頼がどうやって生まれたのかを説明するために、この研究では「Mayerの信頼モデル」という理論を使いました。このモデルでは、信頼は次の3つの要素から成り立っています:「能力」「善意(思いやり)」「正直さ」(図-Ⅳ)。

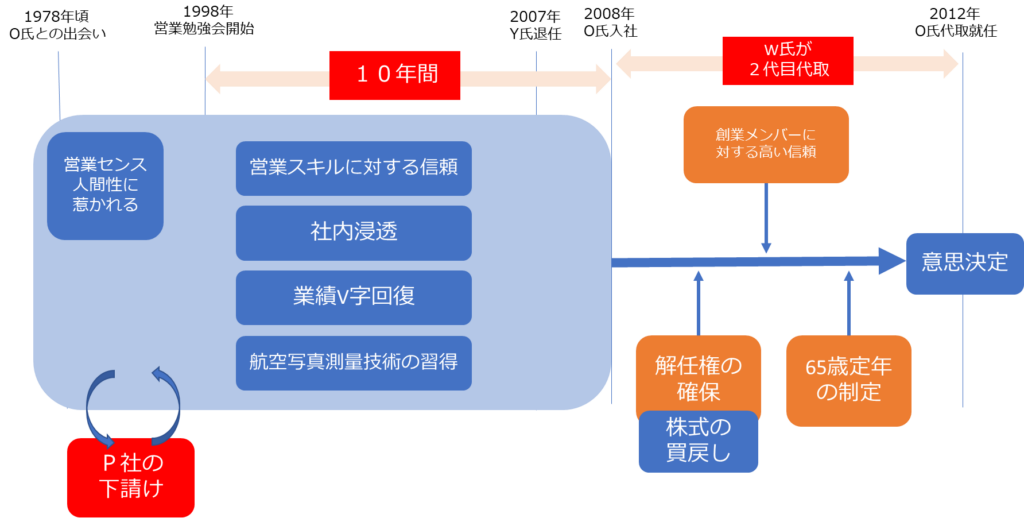

「善意」とは、「被信頼者(O氏)が自己利益のための利己的動機に基づかず、信頼者(Y氏)に良くしたいと信じる程度」である。言いかえれば、被信頼者(O氏)が信頼者(Y氏)に対して何らかの特別な愛着を抱いていることを示唆している。勉強会の内容は、案件ごとの個別相談形式で行われた。この勉強会はO氏社に入社するまで休むことなく10年間継続した。営業勉強会が月一度の頻度とはいえ、休むことなく継続した事実は、O氏がY氏して何かしらの特別な愛着を抱いていたのではないかと推測する(図-Ⅴ)。

図-Ⅳ Mayerの信頼モデル

出所:Mayer et al.(1995)より引用し筆者が日本語訳

5.社内の支えと正統性

Y氏が信頼を寄せていたベテラン社員T氏(いわゆる番頭さん)の存在も大きかったです。T氏は、Y氏とO氏の間をつなぎ、社内での信頼形成を助けました。このように、信頼は一人の力だけでなく、まわりの人の支援や環境も関係しています。

また、O氏が従業員や取引先からも信頼されていたことも大きな要因です。会社の中で「この人なら任せられる」と思ってもらえることが、社長として受け入れられるためには大切です。これは「正統性の獲得」とも呼ばれます(図-Ⅴ)。

「正統性の獲得」とは、「この人がトップ(社長)になるのは当然だよね」と、まわりが納得している状態です。会社の中でも、従業員や取引先、お客さんなど、いろいろな人が「その人が社長になることを自然に受け入れている」状態が、正統性があるということです。親族ではない人は、生まれながらの立場(家族)ではないので、特に 自分の行動や信頼で正統性を“つくる”必要があります。

図-Ⅴ 事業承継の意思決定に至るまでのプロセスと出来事との関連

6.研究のまとめと学び

この研究からわかったことは次のとおりです。

・親族外承継を成功させるには、長い時間をかけて信頼関係を築くことが大切。

・後継者の能力、善意(思いやり)、正直さが信頼につながる。

・先代経営者が安心して任せられるよう、社内のサポート体制も重要。

・株(所有)は先代のままであっても、信頼があれば経営は任せられる。

・「誰に継がせるか」だけでなく、「どうやって信頼をつくるか」が事業承継のカギ。

このように、親族外承継では、形式的な準備や制度よりも、人と人との関係がとても重要になります。日本の中小企業の多くが同じような課題を抱えている中で、このような信頼をもとにした事業承継の進め方は、多くの経営者にとって参考になれば幸甚です。

栃木県よろず支援拠点では、ちょっとした不安ごとから深刻なお悩みまで、経営に関するご相談を経験豊かな専門家が無料でお応えいたします。

まずは下記「無料相談予約」ボタンよりご予約ください。

これから創業をお考えの方のご相談もお受けしています。

たくさん考えることがありすぎて、漠然とした不安を抱えていらっしゃる方もお話しいただくことでやるべきことが整理されることもあります。ぜひ、お気軽にご相談ください。