こんにちは。令和7年4月より「よろず支援拠点」のコーディネーターに着任しました、社会保険労務士の坂本佳奈美です。社会保険労務士として、育児・介護についての支援にも数多く関わらせて頂いており、今年の4月より改正・育児介護休業法が施行されたため、令和6年度は法改正へ向けた支援依頼が多く、無事4月を迎えられてほっとしている所でございます。

本日は男性育児休業について。少し前まで日本では「男性が育児休業を取るなんて、夢のまた夢だ!」という状況だったと思うのですが、令和に入り、こども未来戦略を軸に様々な改定があり、ここ数年、栃木県内でも男性育児休業を取得されるかたがかなり増えてきている実感があります。

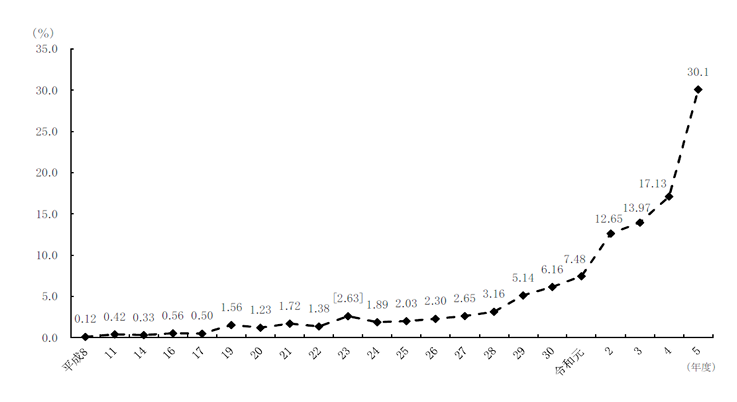

厚生労働省の調査によると、男性育児休業の取得率は、平成25年度は2.03%と100人中2人程度しか取得出来ていない状況でしたが、令和5年度で30.1%まで上昇しておりおおよそ3人に1人が取得している所まで上昇してきております。地元・栃木県では、県職員の男性育児休業取得率について、令和5年度においては対象者の85%が取得していると公表されており、前年度の倍以上と急速に上昇しているとの事です。

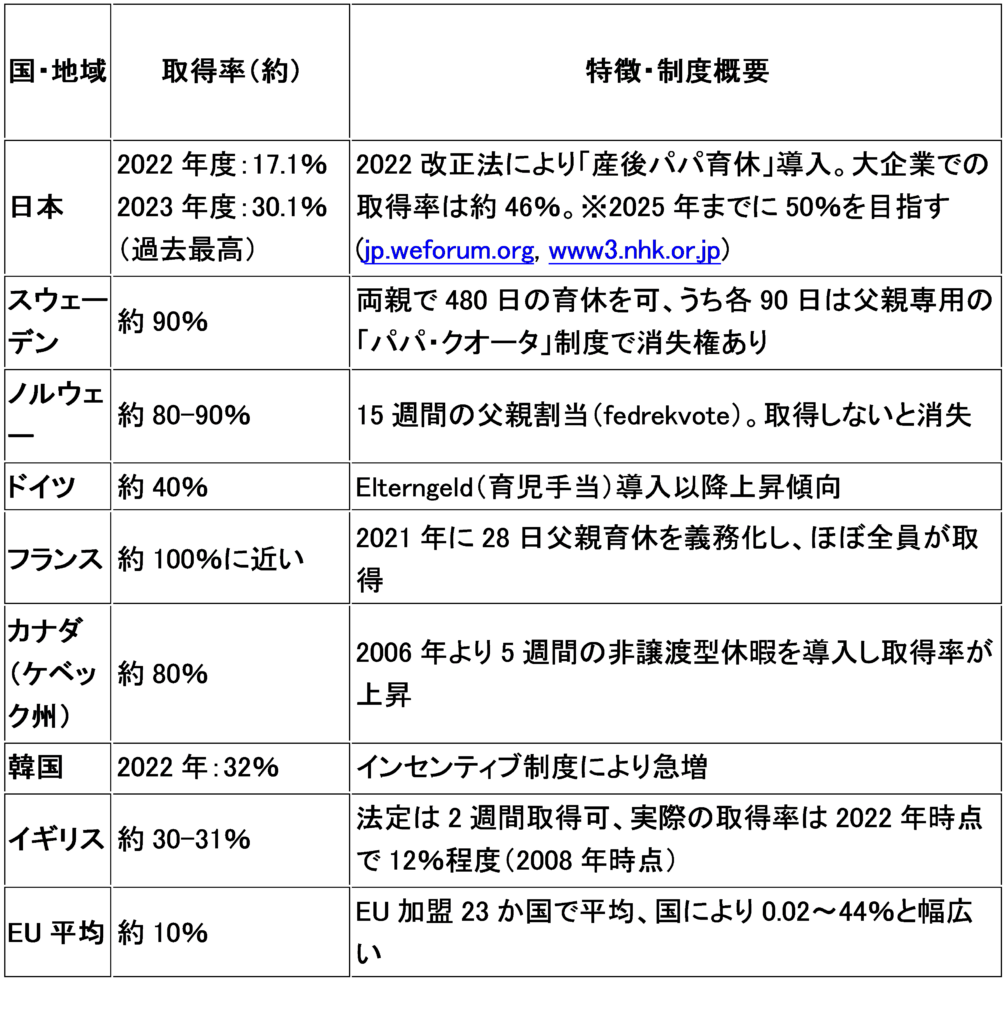

そこで主要国の男性育児休業について、chatGPTに聞いてみました。

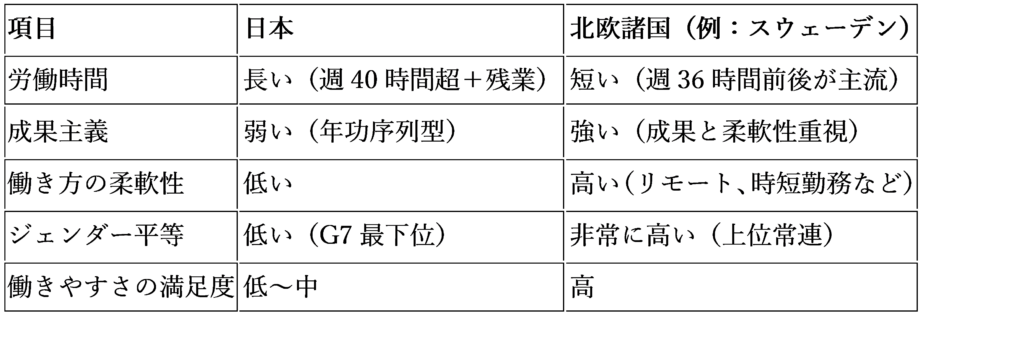

想像通りの結果、かと思います。社会保障制度が充実している印象が強い、フランスや北欧諸国(スウェーデン・ノルウェー)はやはり取得率が高く、日本や韓国については同程度の取得率ですが、近年急増中です。上の表には載っていませんが、以前、アメリカで出産をした友人に聞いた話では、アメリカの病院では産後は母子だけでなく、父親も一緒に入院をするのが一般的で、病院のドクターも育児休業を取得するので、休診となったりすることもあるそうです。(州にもよるのかもしれませんが。) 戦後、高度経済成長期を経て、国際的にも先進国へと確実に移行してきた日本ですが、「働き方」においては発展途上国的な側面(長時間労働の常態化、年功序列、ワークライフバランスの低さ等)も残っており、先進国としては異質にみられる部分も残っているのは事実としてあります。

こういった背景を元に、国を挙げて働き方改革への取り組みを支援し、男性育児休業の普及を進め、実績が伴ってきている今日。

今後も人口減少が進んでいくと言われている日本において、企業における人手不足感はますます深刻化していくでしょう。「働きやすさ」の整備を行うことが、現代の先進国としての日本では、経営者の方々に求められる視点なのではないでしょうか。

栃木県よろず支援拠点では、ちょっとした不安ごとから深刻なお悩みまで、経営に関するご相談を経験豊かな専門家が無料でお応えいたします。

まずは下記「無料相談予約」ボタンよりご予約ください。

これから創業をお考えの方のご相談もお受けしています。

たくさん考えることがありすぎて、漠然とした不安を抱えていらっしゃる方もお話しいただくことでやるべきことが整理されることもあります。ぜひ、お気軽にご相談ください。